„… eingeschifft auf der Woge der Welt …“

See-, Wellen und Schiffsstücke

2016

Sea Piece Art

See-, Wellen und Schiffsstücke

2016

Sea Piece Art

Zitat: „… eingeschifft auf der Woge der Welt …“

Goethe, März 1776 an Lavater: “Ich bin nun ganz eingeschifft auf der Woge der Welt — voll entschlossen: zu entdecken, gewinnen, streiten, scheitern, oder mich mit aller Ladung in die Luft zu sprengen.”

Auf 3 Fahrten sind die Schiffe unterwegs:

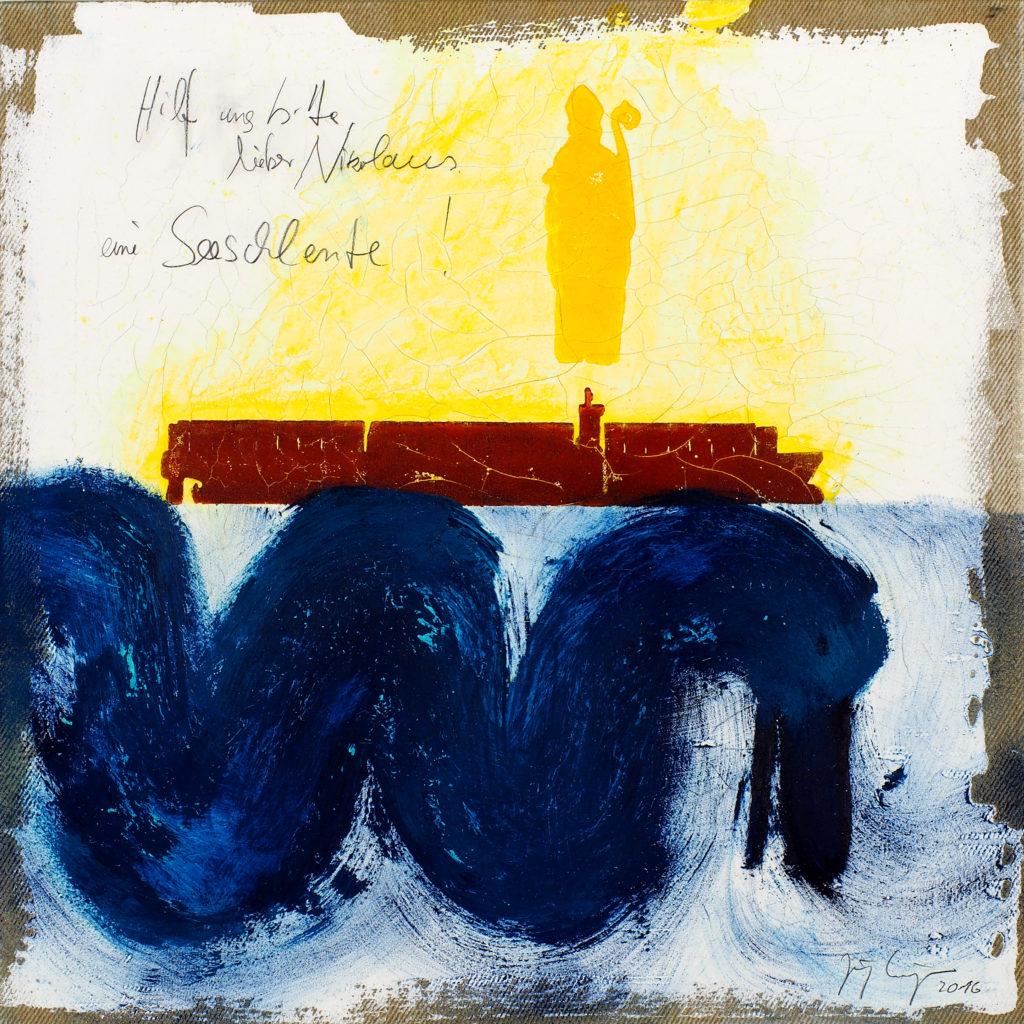

– Von Container- und Tankschiffen auf hoher See, deren mutiger Besatzung und auch ihrem Schutzpatron, St. Nikolaus

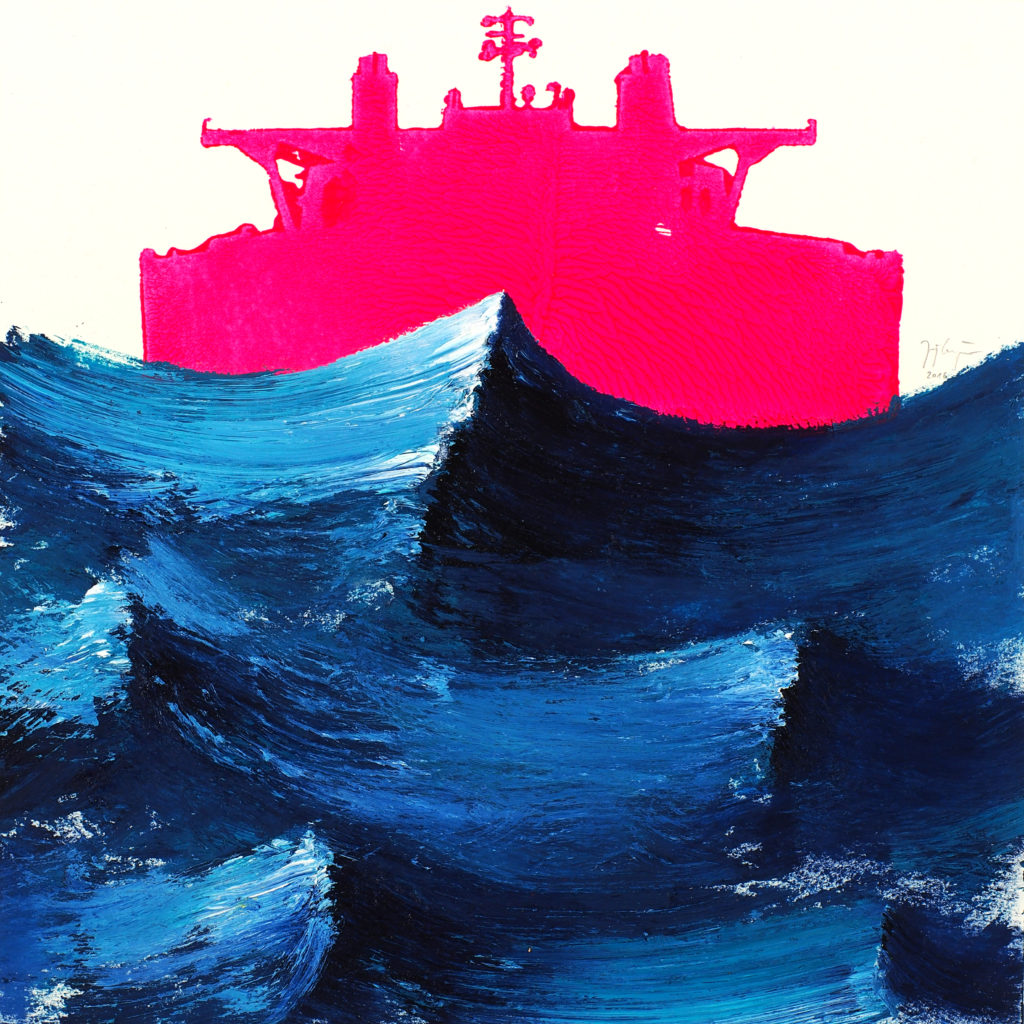

– Schatz, bitte kauf’ mir doch einen Tanker passend zur Farbe meiner Handtasche.

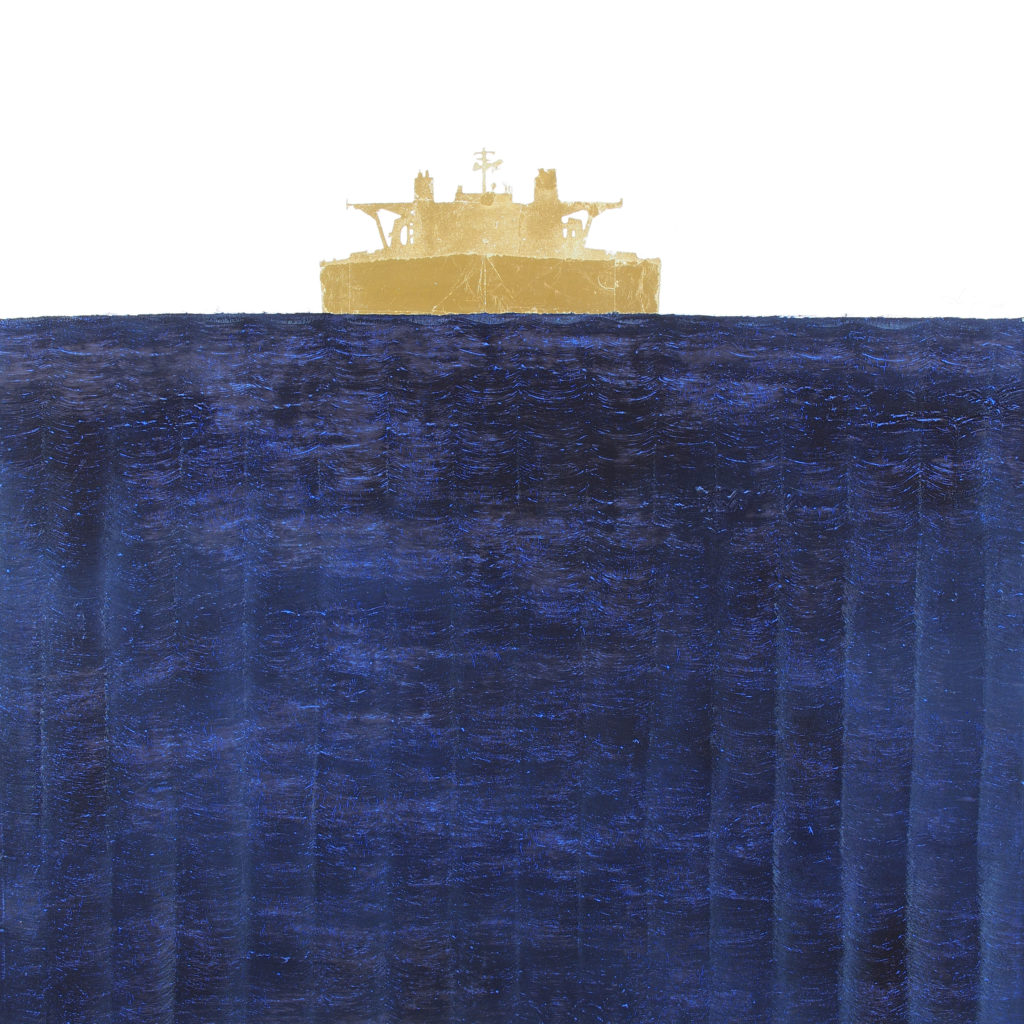

– Unser bester Bootslack: Blattgold

Texte aus dem Katalog:

Zitat: „… eingeschifft auf der Woge der Welt …“

Goethe, März 1776 an Lavater: “Ich bin nun ganz eingeschifft auf der Woge der Welt — voll entschlossen: zu entdecken, gewinnen, streiten, scheitern, oder mich mit aller Ladung in die Luft zu sprengen.”

Auf 3 Fahrten sind die Schiffe unterwegs:

– Von Container- und Tankschiffen auf hoher See, deren mutiger Besatzung und auch ihrem Schutzpatron, St. Nikolaus

– Schatz, bitte kauf’ mir doch einen Tanker passend zur Farbe meiner Handtasche.

– Unser bester Bootslack: Blattgold

Texte aus dem Katalog:

Grußwort von Philippe Ervens

Grußwort

Von Martin-Philippe Ervens, Managing Director DS-Crewing

Das Projekt „Auf der Woge der Welt“ ist aus der Idee heraus geboren, die materialistische Welt aus Stahl (das Schiff), die Sehnsucht (der Horizont), die Facetten des Meeres (die Wellen) und die Menschen auf See (unsere Seefahrer) miteinander in der Kunst zu vereinen.

So kamen der Künstler Jörg Länger, Frank Blauth mit seinem Team (ad.quarter GmbH) und Christof Schmidt (Grafix Nation e.K.) zusammen und vereinten die künstlerischen Darstellungen mit der modernen Welt der medialen Präsentation. Hieraus entstand unsere Webseite www.ds-crewing.de. Mit unserem Projekt wollen wir interessierte Kunstliebhaber, handeltreibenden Kaufleute sowie unsere Seefahrer miteinander verbinden, welches nur durch das fantastische Zusammenwirken aller Beteiligter zu diesem hervorragenden Ergebnis führte.

Bei längerer Betrachtung der Kunstwerke werden diese lebendig und gewinnen an immer tiefergehenden Bedeutungen. So trotzt der Stahlkoloss der tosenden See und bricht sich seine eigenen Bahnen, dabei hat jeder Seefahrer seine Bedeutung und Aufgabe unter dem Dach des Schutzpatrons der Seefahrer, dem heiligen Nikolaus.

Wer Jörg Länger kennt, der weiß, dieses Projekt war eine sehr besondere und mutige Exkursion mit neunen Horizonten.

@Jörg, vielen Dank hierfür.

Neues Denken. Oder: Kunst ist mehr als Deko, von Prof. Heinz Lohmann

Neues Denken.

Oder: Kunst ist mehr als Deko

Von Professor Heinz Lohmann, Unternehmer und Sammler

Natürlich kann Kunst in Unternehmen auch als Dekoration funktionalisiert werden. Das passiert sogar sehr häufig. Und ein Treppenaufgang ohne plakatives Kunstwerk ist in vielen Fällen deutlich langweiliger als einer mit. Aber Kunst in betrieblichem Umfeld kann viel mehr. Kunst kann fester Bestandteil einer aktiven Unternehmenskultur und untrennbar mit dem Wirken der Mitarbeiter verknüpft sein. Leider ist das selten der Fall, aber das Potential hat Kunst durchaus.

Konkreter Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Integration von Kunst in die betriebliche Alltagswelt ist die Irritation. Unerwartetes kann Denkanstöße geben und damit das Verständnis für Vorgänge in der Wirtschaft stärken. Wer genötigt wird, das Gewohnte in Frage zu stellen, eröffnet sich die Chance, Neues zu denken. Die Kunst von Jörg Länger kann solche Wirkung entfalten. Der Künstler legt es immer wieder darauf an, Verwirrung zu stiften. So lässt er seine Protagonisten gegeneinander antreten. Sie symbolisieren die Pole eines kontroversen Diskurses. Sie markieren die Spanne der Argumente und damit den Rahmen für denkbare Lösungen. Bekannte Gegenstände in ungewohnten Kontexten zu präsentieren, wie es Länger macht, vermittelt neue Sichtweisen. Gerade in Zeiten von disruptiven Entwicklungen kann der „etwas andere Blick“ für Unternehmen überlebenswichtig sein.

Das noch nie Dagewesene macht häufig Angst, die dann schnell den Impuls auslöst, das fremde Neue zu blockieren. Das ist für Betriebe eine große Gefahr, die es zu vermeiden gilt. Der aufgeschlossene Umgang mit experimenteller Kunst vermittelt die Fragestellung: „Warum soll es das nicht geben?“. Diese Überlegung zwingt zu einer substantiellen Positionierung, ein Vorgehen, das sich auch in wirtschaftlich stürmischem Fahrwasser empfiehlt.

Kunst in Unternehmen kann auch den Dialog mit den Gästen und Kunden befördern. Sie signalisiert eine große Bereitschaft, Innovationen voranzutreiben. Der Künstler Jörg Länger thematisiert den Wandel in seinen Werken. Er ist somit ein starker Partner veränderungsbereiter Betriebe. In seinen Arbeiten verbinden sich aktuelle Inhalte mit tradierten Formen zu völlig neuen Strukturen. Damit entgeht er der Gefahr, vor dem Hintergrund unserer Erfahrung als rückwärtsgewandt eingeordnet zu werden. Diese Wahrnehmung ist für Unternehmen gleichfalls äußerst wichtig. Wirtschaft und Kunst verbindet mithin Vieles, mehr jedenfalls, als es auf den ersten Blick erscheint.

” … eingeschifft auf der Woge der Welt …“ von Eberhard Stosch

„… eingeschifft auf der Woge der Welt …“

Von Eberhard Stosch, Hamburg

Tief im Wasser liegend, wohl auf dem weiten Ozean unterwegs, ein großes Schiff. Rechts und links mächtige Wellen aufwerfend, hält es auf den Betrachter zu. Unser Augenpunkt liegt tief, daher scheint es, als würden die mächtigen Wellen weit über die Wasserlinie des Riesenschiffes hinaufschwellen. Es liegt etwas Bedrohliches in der Art, wie das Schiff Kurs hält. Man spürt förmlich, dass hier ein Schiffsriese von gewaltigen Ausmaßen (bei vierhundert Metern Länge, von dann nicht weniger als dreihundert Tausend Tonnen Gewicht unterwegs ist, dessen Bremsweg im Ernstfall sechs bis zehn Kilometer beträgt) auf seiner Route um die halbe Welt fährt.

Künstlerisch mögen solche Dinge von untergeordnetem Interesse sein. Wenn man aber den Blick wiederum wendet auf den Kern der menschlichen Erfahrung – also auf das sogenannte Existentielle – so kristallisiert sich eine fundamentale Struktur heraus. Wir können diese benennen als das Archetypische. Archetypen sind universelle Symbole, die die Grundstruktur des Unbewussten schaffen. Es bilden sich dabei Symbolkomplexe heraus, die sich auch als Antinomien darstellen lassen. So wie „Gut“ uns „Böse“ moralische Gegensätze bilden, so gibt es auf dem Gebiet des Ästhetischen ebenfalls Antinomien. Man unterscheidet in der Epoche der Aufklärung, genauer: seit den Tagen des englischen Philosophen Edmund Burke, das sog. „Schöne“ vom „Erhabenen“. Dem entspricht die Differenz zwischen der alltäglichen Erfahrung und dem Erlebnis des Außerordentlichen.

Was immer man über Jörg Längers maritime Bilder – die recht eigentlich maritime Bilder nicht sind – sagen kann, es ist offenkundig, dass sie Produkte einer künstlerischen Gratwanderung sind. Die Gemälde laden – einerseits – den Betrachter ein, sich zu ergötzen an dem, was er aus seinem Erfahrungsschatz mobilisieren kann in der Begegnung mit den Bildern.

Das meint auch die scheinbaren Grotesquerien, die mit dem wenig wahrscheinlichen Umstand aufwarten, dass ein Containerfrachter auf einem Tsunami-ähnlichen Wellenkamm tanzt (s.u.).

Der bildlichen Inszenierung des Grotesken wohnt ein Moment der Kritik an unseren Lebensverhältnissen inne, so, wie es das Genre der Karikatur seit eh und je transportiert.

Und es bezeichnet künstlerische Positionen, wie sie für die zeitgenössische Kunst typisch sind. Es heißt, wir lebten in einem nach-metaphysischen Zeitalter. Dessen hauptsächliche Charakteristik bestehe darin, dass der Himmel gleichsam eingestürzt sei, daß der Mensch im Zwanzigsten Jahrhundert „metaphysisch obdachlos“ sei. Diese Haltung kann eine Hinwendung zu einem schrankenlosen Materialismus zur Folge haben. Und zu einer Ideologie der Machbarkeit, des gesicherten Fortschritts durch Technik und Wissenschaft.

Jörg Längers künstlerische Gratwanderung, und das gilt nicht nur für die vorliegende Serie der Schiffsbilder, sondern durchzieht als eine Art basso continuo sein gesamtes Werk, kann folgendermaßen beschrieben werden: Es setzt beim Materiellen an – hier: Wellen, Tanker und Containerschiffe – und leitet hin zum Mysterium des Geistigen, also jener umfassenden Dimension hinter der sichtbaren Welt: Im vorliegenden Falle Figuren (er nennt sie Protagonisten) wie Steuermann, Kapitän, ein Maat mit einem Sextanten. Diese Figuren sind typischerweise Silhouetten, körperlose, funktionale Schemen. Sie gehen aus älteren Stufen des kulturellen Gesamtprozesses hervor und verweisen auf die Zonen von Spiritualität und Geistigkeit. In der Aura von Gold erscheint St. Nikolaus. Wie die anderen Silhouetten ist seine Erscheinung gegeben in einem übergroßen Maßstab, auf dass klar werde: Er ist nicht der Nothelfer einer älteren Stufe von Frömmigkeit, die noch an Wunder glaubte. Sondern er ist eine Reflexionsfigur, ein Punkt der Katalyse, der den aus Wahrnehmung hervorgehenden inneren Bewegungen des Betrachters Proportion, Volumen und Energie bietet. Die Energie des Wassers in seiner schier unendlichen Ausdehnung, seiner Bewegung und seiner abgründigen Tiefe wird in Jörg Längers Schiffsbildern gleichsam minimalistisch wiedergegeben. Die Farbe durchläuft hellere und dunklere Partien des Spektrums; es ist überwiegend Blau, hier und da weiß gehöht. Die Bewegung der Wellen ist zumeist seriell vereinfacht, in gestaffelten Streifen oder in Wirbeln, die sich gegeneinander bewegen. Und es gibt, gleichsam als Höhepunkt, die Große Welle. Eine mächtig sich aufsteilende Spirale aus blauem Wasser. Ihre Gestalt findet sich präformiert in einem japanischen Farbholzschnitt. Sie steigt auf und überragt im Holzschnitt des Hokusai den Heiligen Berg. Hokusais Version ist die vielleicht berühmteste Darstellung einer Welle überhaupt. Einige der Schiffsbilder Längers lehnen sich an diese ikonische Darstellung an. In der Längerschen Version fehlen der Fujijama und auch die Fischerboote. Längers Bilder zeigen, in einem Akt völliger Eigenwilligkeit, dass das Containerschiff, nunmehr geschrumpft auf die Größe eines Spielzeugs, auf der Spitze der Welle balanciert. Wie eine Wippe auf dem Spielplatz hält es inne in einer prekären Balance. Ein Bild der Gefährdung: unten die unbändige Gewalt der Natur, oben die schwankende Position des Schiffs, dessen bunte Ladung vom Absturz nichts weiß. Und doch auch wieder ein Bild der Hoffnung: Vielleicht braucht es den Großen Steuermann, damit hier nichts schiefgeht. Ein altes Thema geht hier in die Form der Schiffs-Allegorie ein. Die Hybris des Menschen, dieses Homo Faber, der meint, mit seiner Wissenschaft und mit seiner Technik jeder Herausforderung gewachsen zu sein. Das Bild ist ein verhülltes Drama, es lädt ein zur Meditation über das Thema der Selbstüberschätzung. Es zeigt aber auch heitere, ja komische Züge, die das Menetekel durchdringen.

Man darf also nicht davon ausgehen, dass die Bilder Lösungen anbieten für Probleme unserer Zeit. Aber sie sind auch weit davon entfernt, sich diese Probleme mit den Mitteln der Ironie, des Sarkasmus oder gar des Zynismus vom Halse schaffen zu wollen. Die Bilder geben nicht das Sichtbare umstandslos wieder, sondern sie machen sichtbar, indem sie ein Echo auf die Welt, wie sie zu sein scheint, wahrnehmbar machen. Es ist dann am Betrachter, seine Wahrnehmung nach innen zu richten, seinem Bild von der Welt feine und feinste Verrückungen angedeihen zu lassen.

Andererseits aber nehmen die Bilder die Wirklichkeit durchaus beim Wort. Die Containerschiffahrt ist im gegenwärtigen Weltwirtschaftssystem unverzichtbar. Innerhalb von vierzig Jahren hat sich die durchschnittliche Größe von Containerschiffen, vor allem aber deren Anzahl, vervielfacht. Jörg Länger vereinfacht, indem er den Phänotyp des Containerschiffs mit quasi auktorialer Gebärde aufs Wasser setzt. Das Wasser ist dann das widerständige Element: In vielen aufgeregten Wellen macht es dem Schiff die Reise schwer, indem es erzwingt, was seemännisch die „Fahrt gegenan“ heißt (s. Abb.). Die Kunst läßt sich ein hier auf die Widerständigkeiten des wirtschaftlichen Prozesses der internationalen Schifffahrt und damit des Weltprozesses selbst.

Die Marinemalerei war, in ihrer Geschichte, fast ausnahmslos romantisierend und nahm weitestgehend Partei. Ob Spanier, Holländer oder Briten – die Darstellung von Schiff und Flotte, von sicherem Hafen und Klippen des Scheiterns, stets handelt es sich um patriotische, um nicht zu sagen: nationalistisch gefärbte Darstellungen. Und es besteht kein Zweifel — auf dem Gebiet (einem heute sehr beschränkten Gebiet, wie man sagen muss, das nur wenige professionelle Künstler interessiert) der Marinemalerei klingt diese Tonlage auch heute noch an.

Der Maler Jörg Länger ist einer der Künstler, den solche partikularen Interessen nicht tangieren. Schiffe im Sturm, heißen sie nun „Pamir“ oder „Rickmer Rickmers“, oder Regatten am Skagerrak und auch nicht der Schiffbruch des Containerschiffs Rena – das sind Dinge, die für Längers Malerei nicht in Betracht kommen. Was heute von den bewegten Bildern der visuellen Medien eingefangen wird, gehört eher einer Kultur des Spektakels als den Reservoirs, aus denen die Kunst schöpft.

Die Geschichte der Seefahrt kennt im übrigen das Prinzip der Containerschifffahrt seit sehr langer Zeit. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht hatten die griechischen Stadtstaaten Handelsschiffe entwickelt, die alle möglichen Güter in standardisierten Behältern transportierten. Der moderne Container und die antike Amphore unterscheiden sich, wie es sich von selbst versteht, in der Größe und der Haltbarkeit, gleichen sich aber in der Verwendbarkeit. Die hier zugrundeliegende Analogie entfaltet sich im Bild der Meerfahrt und wird so gleichsam universell: Aus dem sicheren Hafen – in den sicheren Hafen: auch ein Bild der Lebensreise. Im Dazwischen warten Abenteuer und Gefahr, Sturm und Windstille, Untiefen und die unendliche Tiefe des nassen Elements.

Das ozeanische Gefühl, Werkstattgedanken von Jörg Länger

Das ozeanische Gefühl, Werkstattgedanken.

Von Jörg Länger

In einem Gespräch kamen Philippe Ervens und ich auf die Idee, die Welt der stählernen Tanker und Containerschiffe, des „knallharten“ globalen Wirtschaftslebens, mit dem feingefühlten Geistigen der Kunst zusammenzubringen.

Wie? Am besten in einer gemeinsamen Vernissage, eine naheliegende Idee.

Eine solche Vernissage würde eine kurze Begegnung sein von Menschen, die in verschieden gearteten Zusammenhängen mit dem von DS-Crewing generierten Wirtschaftsleben stehen, mit Kunstwerken, die aus unterschiedlichen Impulsen meinerseits entstanden sind, aber jedenfalls nicht aus solchen, die mit der Thematik von DS-Crewing, also aus der Beschäftigung mit dem Mannschafts- und Schiffseinsatz auf hoher See, zu tun hatten, was dann eine Schnittstelle mit den künftigen Betrachtern wäre, auch wenn sie nicht generell an bildender Kunst interessiert wären. Soweit meine ersten Werkstattgedanken.

Aus dieser mehr oder weniger flüchtigen Begegnung von einem auf den Weltmeeren agierenden Wirtschaftsunternehmen und einem im Atelier tätigen Künstler – so die weitere Überlegung – könnte doch ein längeres und tieferes Zusammenwirken entstehen, das sich gegenseitig bereichern könnte. Durch die Fähigkeit der Kunst könnte, finanziell durch das Unternehmen getragen, ein geistiger Aspekt der unternehmerischen Tätigkeit lebendig und transformiert sichtbar gemacht werden.

Philippe Ervens, von mir gefragt, artikulierte begeistert sein Interesse an Bildern mit Containerschiffen und Tankern und deren über das Meer fahrender Besatzung, weil, so gleich seine Idee, dann die Webseite mit künstlerischen Bildern gestaltet werden könne, statt, wie in der Branche üblich, mit dem durch einen Sextanten schauenden Kapitän aus dem Stock-Foto-Archiv. Dies wäre neu und mutig, ein „Alleinstellungsmerkmal“ in seiner Branche und für die Kunst ein Gewinn, der die Zeiten der Kirchen- und Fürstenhäuseraufträge reanimiert.

Doch nun gilt es also loszulegen, selbst habe ich mir das nun eingebrockt, der ich bis dato kein Marinemaler bin. Ist eine derartige Arbeit denn möglich, ohne meinem künstlerischen Weg untreu zu werden. Kann und will ich das? Hilfreich ist der Gedanke, dass sich an einer Stelle schon einmal die Anforderungen mit meinem bisherigen Schaffen berühren:

Ein Teil meiner malerischen und zeichnerischen Arbeiten ist auf dem Konzept der „Protagonisten aus 23.000 Jahren Kulturgeschichte“ aufgebaut: die Handlungsträger meiner Werke sind als extrahierte Figuren aus bereits existenten Artefakten Wiederkehrer der gesamten bekannten Kulturgeschichte, von frühesten Höhlenmalereien bis ins gegenwärtige Jahr sich hineinstreckend. So das explizit formulierte Konzept. Ich nehme mir sozusagen ihren Schatten, belebe diesen mit Farbe und Strukturen in völlig anderer Weise wieder und füge sie als Verwandelte in neu geschaffene Zusammenhänge, neu für mich und neu für sie. Und neu für den Betrachter, der sie in ihren zum Teil überzeitlich sprechenden Formen nun in einem zeitgenössisch geschaffenen Bild-Feld agierend wahrnehmen kann, vielleicht schon bekannt aus dem Ursprungsbild. Die Figuren nenne ich „meine Protagonisten“, sie sind die Handlungsträger meiner “Narrativen Kompositionen”. Diese verwandelnde Bezüglichkeit auf die Kulturgeschichte ist zugleich eine respektvolle Ehrerbietung gegenüber ihren Schöpfern.

Nun werden also Seefahrer, aus maritimer Malerei, von Denkmälern oder aus populärer Filmgeschichte selbst gekapert und entführt, um sie als Crew eines Tank- oder Containerschiffes Geschichten ins Feld von Malerei und Zeichnung einfügen zu lassen.

Nicht einfach, sind doch die Tanker so groß und die Menschen dazu so klein! Doch diese sind es ja, die fahren, navigieren, steuern, also sind sie, die Menschen, groß, riesenmenschengroß, riesige Geschichten erlebend! Zum Beispiel, auf einer mächtigen Welle – die an Hokusai, den großen japanischen Maler, erinnert – Balance zu halten, ist nicht einfach, doch bei den meist katholischen und orthodoxen Seeleuten von den Philippinen und aus Russland ist – glücklicherweise – ihr Schutzpatron, St. Nikolaus, immer zugegen.

Aber auch, wenn wir auf dem Bild nur ein Schiff sehen und keinen Menschen erkennen, wissen wir von der Anwesenheit der Besatzung – und so wird ein Schiff selbst zum Protagonisten.

Die Schiffe und deren Besatzung sind also konzeptkompatibel mit meinem künstlerischen Ansatz, doch was ist mit dem Meer?

Meer habe ich noch nie gemalt. Jedoch ein Landschafter bin ich durchaus, eine große liebliche Freude hatte ich an den Loci amoeni meiner Arkadien-Zyklen und eine generalstabsmäßige an den landkartenähnlichen Umgebungen meinen früheren Schlachtenbildern. Aber auch wenn die die Protagonisten umgebende Zeichnung und Malerei sehr oft nicht aussieht wie eine Landschaft, sondern das Umfeld meiner Protagonisten aus Zeichnung und Malerei im Sinne des Ungegenständlichen, einer konkreten Malerei besteht: aus Farbereignissen, Linien, Kritzeleien, Skizzen- und Schriftanmutungen, oder Ähnlichem, wie zum Beispiel aus geometrischen Elementen, ist diese „Formenschaft“ doch im Grunde auch wie eine Landschaft in dem Zusammenklang ihrer Formen, Farben, Strukturen etc. ähnlich zu lesen. Andererseits sind meine „Arkadienstücke“ auch keine klassischen Landschaften, wie das Auge sie in der Natur sehen kann, sondern sie sind teilweise aufgelöst und ergänzt mit konkreten malerisch- und zeichnerischen Elementen, bleiben dabei aber doch „Landschaft“ im Sinne Goethes, der von den Landschaften Claude Lorrains als Seelengemälden sprach, was besagen soll, dass die Aussage des Landschaftsbildes hinter ihrem vordergründig-naturalistischen Abbild liegt und Seele und Geist meint, wovon auch meine „Narrative Kompositionen“ sprechen wollen.

Aber was mache ich nun mit dem Meer? Ist es eine Landschaft? Viel homogener ist es beim konkreten Anblick, auch wenn das Meer in den verschiedensten Nuancen sich zeigen kann. In dieser Homogenität walten jedoch Kräfte und Bewegungen, ganz anders als im ungleich statischeren, aber formenvielfältiger komponierten Arkadien.

Das Meer muss ich also studieren, versuchen, es zu erfassen.

Doch zuerst ist die Frage zu stellen – denn es sind ja die Schiffsbesatzungen (und ihre Schiffe) die Protagonisten: Was ist den Seeleuten das Meer? Natürlich, sie wollen ihr Transportmittel (Schiff) von einem Ausgangs- zu einem Zielort bewegen. Wie der Autofahrer auf der Straße auch, nur dass das Meer nicht so starr und stumm wie der Asphalt auf der Autobahn ist, auch wenn er vor Hitze weich werden, nass geworden, spiegeln oder sich mit weißer Glätte überziehen kann; aber das Meer ist eine Naturkraft und Urgewalt, nicht ohne Weiteres zu fassen mit seinen Veränderungen, Erscheinungsbildern, Rhythmen, Stimmungen, Bedrohungen: eben ein Urbild, unser Urbild des Lebens schlechthin.

Das konnte ich in den Bergen von Teneriffa direkt erleben. Der Atlantik am Fuße des Tennogebirges überwältigte und begeisterte mich Wanderer nicht länger nur hoch oben in den Bergeshöhen mit beeindruckender, erschütternd gewaltiger Kraft, sich überlagernder Rhythmik, die sich nie zu wiederholen schien, und so, immer neue Formen schaffend. „Ja, mal mich“, so tönte die Wellenwucht herausfordernd, „wenn du kannst!“

Weiter hörte ich ganz deutlich noch den Nachsatz: „… und gehe vorher am besten noch in Museen und schaue, wie schön ich schon gemalt wurde …!“

Auf meinen Gängen durch die Museen traf ich in der Hafenstadt Hamburg auf so einiges an maritimer Malerei. Ich war sehr beeindruckt, wie bei älterer Malerei in einer realistischen Malweise das Meer in einer bestimmten Stimmung, meist einer dramatischen, so verdichtet ins Bild gesetzt wurde, dass die Lebendigkeit, aus einem festgehaltenen Moment sprechend, mich ähnlich begeistern konnte, wie das Meer selbst in der Natur.

Auch in der Gegenwartskunst traf ich auf beeindruckende Darstellungen des Meeres. Wie zum Anfassen wirkte es, als ob ich davor stünde. Ich stand vor hyperrealistischen und fotorealistischen Seestücken. Interessant diese Begriffe – ein Realismusbegriff, der wirklicher als die Wirklichkeit ist, und einer, der versucht in der Realitätsebene der Fotografie zu malen.

Nein, ich will nicht einmal einem „Augenrealismus“ malerisch Form geben. Aber das Meer sollte auch nicht stilisiert erscheinen. Oder formenspielerisch abstrahiert. Auch nicht als Symbol.

Wie wollte das Meer von mir gemalt sein? Das Meer als Meer und das Meer als Farbe, Malmaterial und Malweise. Das Meer zeigt sich selbst in seiner Verbindung mit der Malerei. Es kann sich durch die Hingabe an ein anderes Medium in einer Weise offenbaren, wie es sich durch sich selbst allein nicht zeigen kann. (In menschlichen Zusammenhängen kommt der Begriff der Supervision dem ein wenig nahe, was ich meine: Von außen betrachtet ist oft mehr zu erkennen, als aus dem Verflochtensein im Geschehen.) Es soll Meer zu sehen sein, und es soll Malerei zu sehen sein. Das eine soll das andere in seinem Sein zeigen. Versuchen will ich also eine Art „Wesensrealismus“, „Wesenskernrealismus“ (oder „Ding-an-sich-Realismus“, da vielleicht doch mehr Erkennen möglich ist, als Kant es sich ausdachte).

Noch ein weiteres Erklärungsbild kann meine Herangehensweise vielleicht verdeutlichen: Poseidon zwischen den Wellenkämmen! Wenn ich mir das Meer beseelt denke – und als Künstler darf ich das – dann kann ich versuchen die Seele des Meeres zu malen – wie man in Portraits und Gesichtern das Seelische malen kann, statt die augenrealistische (fotorealistische) Wahrnehmung abzubilden. So lässt sich von einer Art „Seelenrealismus“ sprechen, dem ich hier für das Meer Fläche geben möchte.

Aus diesen Überlegungen sind See‑, Wellen‑, Mannschafts- und Schiffsstücke in einer sehr eigenen Verbindung entstanden. Betrachter, die meine Arbeiten schon länger begleiten, erkennen sicher das Längerhafte auch in diesen maritimen Bildern: Nicht in der seit der Renaissance möglichen Zentralperspektive wurde gemalt, sondern in der mittelalterlichen Bedeutungsperspektive, die die Besatzung und den Schutzpatron groß darstellt. Das Containerschiff, das ja nicht wie ein Windjammer auch unter ästhetischen Gesichtspunkten gebaut wurde, bekommt auf seiner Fahrt durch die verschiedenen Wellensituationen eine spezifische Anmut in seiner den Wellen polaren Starrheit. Die Tanker, gewaltig in modischem Pink, kommen direkt auf den Betrachter zu. Der hat die Möglichkeit in diese Geschichten hineinzugehen und sich die Abenteuer zur See weiter auszumalen. Blattgoldener Bootslack wurde für goldene Phantasien und Gedanken verwendet.

Gefreut hat mich eine Begegnung in einem Zugabteil, mein Gegenüber war ein Schiffs-Ingenieur, ich hatte auf dem Laptop gerade die Fotos meiner Wellenstücke bearbeitet, er schaute sie sich an und sagte, dass das Meer zwar eigentlich so nicht aussehe, aber was man in den Monaten auf See erlebe, das zeigten meine Bilder …

Bedanken möchte ich mich bei Philippe Ervens nicht nur dafür, dass er das Geistige der Kunst in „die materialistische Welt aus Stahl“ hineingelassen hat. Das Geistige ist ja nicht nur eine Verfeinerung der materiellen Welt, sondern bildet, auch wenn ganz mit der Materie verwoben, eine völlig neue Welt, hinter einer Schwelle gelegen, von einem Hüter streng bewacht. Und sehr schwer kommt man an diesem Wächter vorbei. Die Kunst kann, agiert sie aus Freiheit heraus, eine Brücke schlagen. So gilt mein Dank vor allem dafür, dass – obwohl auch Auftrag – Philippe Ervens voller Vertrauen mir diese Freiheit bei meiner Arbeit gelassen hat.

Vielleicht, so noch ein Gedanke aus meiner Werkstatt heraus, kann diese Art (hier auch als „Kunst“ zu lesen) der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Kunst exemplarisch Wellen schlagen. Wie eingangs schon erwähnt, ist die Kunst selbstverständlich abhängig von Materie in Form von Monetärem. Weniger offenkundig ist die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Geistigen, das durch die Kunst vermittelt werden kann!

Allein wenn Sie reflektieren, welche kulturellen Taten das Abendland zu dem gemacht haben, was es ist, werden Sie nicht anders denken können, als dass die Kunst, in Ihren verschiedenen Sparten, die Dichtung und Philosophie nicht aus der Kulturentwicklung heraussubtrahiert werden kann, ohne dass auch die wirtschaftliche Potenz eine völlig andere wäre …

Davon jedoch an anderer Stelle mehr, denn der Text ist „länger“ genug und es wird dann ein schönes Zusammentreffen werden, wenn an dieser Aussage sich Ihre eigenen Gedanken schon vorher selbst entzündet haben …

DS-Crewing-Web-Seite: www.ds-crewing.de